0731-88571521

13637482004

13637482004

改革開放以來,內地對于香港的認知,很大程度上是通過電影和音樂這兩大流行文化而得來。相較于音樂,電影又因其更具直觀的視覺表現力和沖擊力,占據了更重要的一席之地。可以說,80年代以降的一大批人的電影啟蒙,都是從香港電影開始。而港片里的香港地名、建筑、服飾裝扮以及當地人的言談舉止,就構成了無數內地人眼中的香港。

香港電影作為傳播度最廣的本土流行文化,也在相當程度上反映了港人對于自我身份的定位與認知。這種定位與認知在早年的很長一段時間里并不明顯,直到80年代才漸漸開始,并且在97回歸前后達到一個高峰,此后始終纏繞在大量港片當中。

港片里的內地:純真故鄉與暗黑想象

從誕生之日起,香港電影就與內地電影有著剪不斷的關系,在港片發展的第一個高峰期,香港電影的半壁江山,都是戰時從上海避難至香港的內地電影人鑄就的。50年代之前,香港電影與以上海為代表的內地電影區別并不明顯。

60-70年代,香港電影對于港人本土身份與地位的認知依然并不明顯,雖然陸續有反映本土市民生活的庶民劇問世,但也極少強調港人的獨特身份與地位。而像邵氏兄弟這樣在當時首屈一指的大公司,制作的基本上都是國語片,拍攝的影片的內容,也大量取材自中國傳統戲曲與故事。相較于當時的內地,香港電影反倒是在傳承和延續著中國的傳統文化。

情況從80年代開始逐漸改變,隨著中英政府正式開啟香港回歸進程的談判,香港不得不開始思考自己在英國與中國之間的身份與地位問題。

1984年上映的兩部電影——《似水流年》和《省港旗兵》——具有標志性的意義。

《似水流年》

在嚴浩的《似水流年》里,內地被描繪成一個純真的故鄉,與繁華喧鬧的大都市香港,構成了一組鮮明的對比圖景。在前者簡單質樸的鄉村生活和人際關系面前,后者意味著的種種羈絆與煩惱被拋諸腦后。但是,這種歸鄉卻注定無法長久,很快就要回到香港的主人公,在這種兩難的選擇中顯得無所適從。

可以說,從《似水流年》開始,有相當一批電影人開始把大陸視作一個“回不去的故鄉”,它的美好,一方面在于與香港截然相反的氣質和面貌,另一方面,正在于那種回不去的悵惘。此后,張婉婷的《八兩金》(1989)、許鞍華的《客途秋恨》(1990)等片,也都表達了相似的情緒。

《八兩金》

在《甜蜜蜜》(1996)中,這層悵惘的鄉愁被陳可辛用一種更加貼近日常的手法準確地描繪了出來。在這個南下“港漂”的故事里,黎明和張曼玉飾演的男女主人公,都經過了好一段時間,才得以緩解融入新鮮的香港社會的尷尬與不適,不合身的中山裝和鄧麗君的歌曲,成了他們身上最醒目的標簽。

但是,當他們好不容易適應了香港之后,他們卻既無法回到故鄉,也無法留駐在香港,而是不約而同地前往了紐約——一個經濟更發達的夢想之地,一個更大的香港。嗅覺敏銳的陳可辛,在這部情感細膩的電影里,可謂眼光超前地捕捉到了內地移民和香港之間的復雜關系。

《甜蜜蜜》

和《似水流年》同年上映的《省港旗兵》則描繪了一群偷渡到香港的內地移民。被稱為“大圈仔”的他們,懷著一夜暴富的夢想,在香港橫行霸道、大肆搶劫,不惜與警方大打出手。這種粗糲生猛的氣質,搭配上影片高度寫實的攝影和槍戰風格,讓“大圈仔”的形象迅速深入人心。

《省港旗兵》

《省港旗兵》后來又接連拍攝了兩部續集,里面的“大圈仔”愈發兇狠暴戾,而且主人公還都帶上了一定的官方背景。第二部里的徐錦江,原本是內地警方派去香港的臥底,最后卻淪為劫匪。第三部里的劉德華本是退伍軍人,在被內地警察嚴刑拷打之后不得已偷渡到香港,開始自己的犯罪生涯。

《省港旗兵》系列相當的標志性和影響力,充分展現了當時的港人對于內地非法移民的暗黑想象。與“大圈仔”對應的另一個名詞,則是“北姑”——專門指代那些偷渡到香港的內地妓女。對此,陳果的“妓女三部曲”(《榴蓮飄飄》、《香港有個荷里活》、《三夫》)對此有極其生動露骨的描寫。

《榴蓮飄飄》

《三夫》

“大圈仔”和“北姑”大量出現在各色香港電影當中,他們往往是不起眼的配角,有時可能僅僅是人物談話間出現的一個名詞。但電影里的人物在談及他們時,總是心懷恐懼與嫌棄。恐懼的是“大圈仔”的粗獷與狠辣,嫌棄的是“北姑”的貪財與廉價,更深層的恐懼或許還因為對自己生活的某種擔憂。

這種對內地帶有強烈歧視色彩的想象,在《餃子》(2004)里被加倍放大。《餃子》里白靈飾演的媚姨,就像是一個從上世紀60年代穿越過來的幽靈,一邊哼唱著“洪湖水浪打浪”的紅色歌謠,一邊販賣嬰兒胎盤。

《餃子》里白靈飾演的媚姨

這種帶著有色眼鏡的想象,其實和早年好萊塢對華人的想象如出一轍。都是在不夠了解對方的情況下,憑借一些片面的認知和傳聞,想當然地把整個群體都劃歸一類,是極其簡單粗暴的認知。

中國人與鬼佬:港片里的民族認同

但與此同時,港人又從未真正把自己從中國人和中華文化的概念里抽離出來。以《黃飛鴻》系列、《精武英雄》和《葉問》系列為代表的功夫片,一個貫穿始終的主題就是團結民族、一致對外。這些影片的情感落腳點,無一不是對于“中國人”的身份認同,而最后的高潮,也幾乎都是以主人公戰勝強悍的外國對手而告終。“打洋鬼子”,成了這些電影宣揚民族情緒的不二法門。

《黃飛鴻》

歸根結底,大部分的港人,也無非是更早的內地移民而已。無論是血緣還是文化(習俗、語言、飲食等等),香港都與內地有太多無法剪斷的聯系。

另一個值得關注的現象則是,在《監獄風云》(1987)、《五億探長雷洛傳》(上下兩部,1991)、《跛豪》(1991)、《O記三合會檔案》(1999)等影片里,殖民香港的港英政府,也被描寫為黑白勾結,貪腐嚴重。其中,英方往往扮演了警界里的高層人物,本土港人扮演的中層干部,也只能看“鬼佬”的臉色行事。一旦東窗事發,英方高層往往找一個替罪羊頂罪,自己則撇得一干二凈。黑幫犯罪片里頻繁出現的此類描寫,說明港人對于英政府,同樣懷有深深的不信任。在《監獄風云》這樣的電影里,政府幾乎就等同于監獄,它唯一的作用就是禁錮人的自由,對主人公的遭遇冷眼旁觀。

《監獄風云》

黑幫、武俠與小人物:對權力的不信任

或許正是由于對內地和英國兩方面的不信任,80-90年代處于黃金時期的香港電影,拍攝了不計其數的黑幫片和武俠片。這些黑幫片和武俠片一方面固然是想通過強烈的試聽刺激和激烈的動作設計來取悅觀眾,另一方面深層的動機也在于,表達對政府權力的否定與懷疑。黑幫和武俠背后殊途同歸的邏輯是,當官方無法令人信賴時,不如依照民間自發形成并遵守的江湖規矩來辦事。

香港黑幫片的這一思路,在杜琪峰史詩級的兩部《黑社會》里達到了頂峰。在第一部《龍城歲月》(2005)里,杜琪峰生動地描繪了一個黑幫社團用傳統的選舉方式來選拔社團下一任話事人的過程,只不過煞有介事的選舉背后,依然是弱肉強食的暴力作為依托。在第二部《以和為貴》(2006)里,這種暴力成分被加倍放大,而且在黑社會勢力競逐的背后,又摻雜了內地執法權力的影子。

《黑社會》

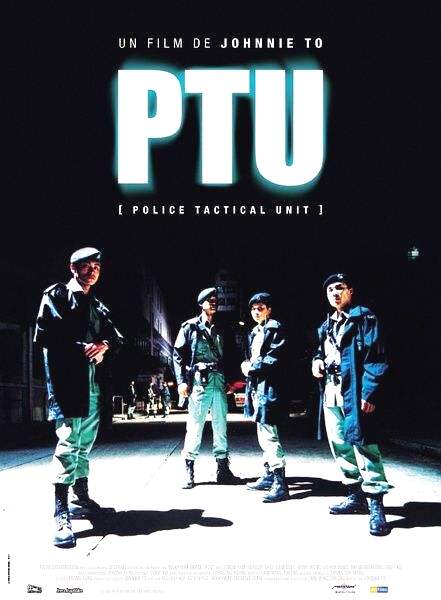

武俠片的代表如《新龍門客棧》(1992),里面的大反派本身就是宦官所代表的官府,而武俠精神的核心,也正是出于對官方權力的反叛和懷疑而行俠仗義,為百姓打抱不平。武俠片和黑幫片一樣,強調的都是江湖道義,是對朋友的義氣和忠誠。對朋友和組織的背叛,遠比對法律和政府的背叛后果嚴重得多,杜琪峰的《PTU》便是一種現代版的江湖道義。

《PTU》

另一方面,香港還拍攝了大量以平凡小人物為主人公的喜劇和庶民劇,這些影片同樣或明或暗地表達了對政府和權力的不信任感。這些電影大多強調小人物頑強求存與拼搏奮斗的精神,又或是著力表現他們相互之間的抱團取暖和共同進退。說到底,這是一種更卑賤但也更務實的個人主義,在一些香港本土元素濃烈的包裝下,就成了吃苦耐勞、自強不息的港人精神。

在這類影片里,有一個令人矚目的分支,那就是周星馳的無厘頭喜劇。周星馳的喜劇,幾乎永遠以草根為中心,它是一種對權力的自我消解,對精英的勉力反抗。他的《國產凌凌漆》(1994)滿是諷刺。給他指派任務的官方高層,卻混入了敵方奸細,而負責拯救世界的他,只不過是一個殺豬賣肉的屠夫。

《國產凌凌漆》

97前后的身份焦慮

這種對于政府和權力的不信任感,在97回歸前后演變為一種更加直接且具象的身份焦慮,對于即將從英國移交回中國的香港而言,未來何去何從,是很多人都感到迷茫的一層疑云。97年前后,香港也出產了大量反映此類焦慮情緒的電影,其中最具代表性也最好的一部是《暗花》(1998)。

《暗花》

《暗花》用黑色電影的手法講述了一個寓言般的故事,梁朝偉和劉青云分別飾演的警察與黑幫殺手,都無法逃脫被幕后大佬洪先生一早操控的命運。從未露過一次正臉的洪先生,事實上一手掌控了兩大幫派的地盤和命運,而幫派相關的每一個人,都只不過像是一顆不由自己使喚的棋子。神秘的洪先生,很自然會讓人聯想到內地。

《去年煙花特別多》

陳果的《去年煙花特別多》(1998)更加直白,97回歸之后,昔日的華籍英兵,瞬間失去了從前的工作和身份認同,不得不忍受旁人的輕視和嘲笑,甚至加入黑幫。何華超飾演的主人公的落寞失意,被認為是當時一批港人的精神寫照。

即便是時隔多年之后的《樹大招風》(2016),依然在關注97焦慮這一主題。片中各成一段故事的“香港三大賊王”,都曾因犯下的煊赫罪案而在江湖上名震一時,但卻都在97年初這個時間點上走向了覆滅。和《暗花》一樣,這是一個旨在昭示“97之后一切勢力都將重新規劃和整理”的寓言。

值得玩味的一點是,負責三個故事其中葉國歡一段的導演歐文杰,在這一部分故事中對內地的腐敗做了極其露骨的描寫。任賢齊飾演的悍匪葉國歡,在腐敗的政客面前被玩弄于股掌之間。正是這位歐文杰導演,在此前一年執導了訴求更加明顯也更具爭議的《十年》(2015)。

《樹大招風》中任賢齊飾演的悍匪葉國歡

港片北上:差異從未消弭

97回歸之后,香港電影愈發依賴內地,起初是涌現出越來越多的合拍片,到近幾年為止,則已經全面依附于內地迅速崛起的電影產業。昔日輝煌的香港電影,只剩一副空蕩蕩的骨架。

回歸20多年來,北上內地,幾乎成了所有香港導演的唯一出路。在這份長長的名單上,你能找到每一個熟悉的名字。

有人如魚得水,比如徐克、陳可辛和周星馳。他們在香港成名已久,人脈與資源深厚,江湖地位顯赫,北上內地于他們而言,是魚入大海,適得逍遙自在。內地更加雄厚的資金和數量巨大的觀眾群體,為他們本就擅長的商業類型片提供十足的能量和動力,在內地這片廣闊得多的商業藍海上,他們實現了遠比在香港更高的商業成就。

也有人水土不服,比如更加文藝的許鞍華、張婉婷和陳果。他們早年在香港拍攝的電影,都是金像獎和金馬獎提名獲獎的常客,但到了內地,卻似乎注定要在與資本爭奪話語權的過程中進退失據。許鞍華和張婉婷北上內地的新作《黃金時代》(2014)、《明月幾時有》(2017)和《三城記》(2015),倒是都試圖用真實的歷史事件和人物,把內地和香港的命運勾連在一起,但是這樣更加宏大的歷史視角,內地和香港的觀眾卻都不怎么買賬。表現這層聯系最成功的導演是王家衛,在抽離了真實的時空背景之后,他用一種更加私人的情調和更具辨識度的審美,把上海和香港巧妙地編織在了一起。

《黃金時代》里的香港戰亂

有人更注重保留港片的原汁原味,比如邱禮濤、莊文強和麥兆輝。雖然不可避免會在他們的作品里揉入大量內地元素,但是他們拍出來的電影質感,依然是我們熟悉的港片味道。但無論他們的電影于形于神多么像我們熟悉的港片,一個無法忽視的事實是,這些電影背后,絕大多數都是來自內地的投資。

更多香港導演拍攝的作品,已經不會再有人把它們視作港片。像鄭保瑞執導的《大鬧天宮》和《三打白骨精》,林超賢執導的《湄公河行動》和《紅海行動》,劉偉強執導的《建軍大業》和監制的《烈火英雄》,都是此類典型。

北上的香港導演中最特別的一個存在,是杜琪峰。97之后,杜琪峰與他一手創辦的銀河映像,幾乎是憑一己之力扛起了本土港片的大旗。杜琪峰能夠在堅守自己作者式創作的同時,兼顧影片的類型化和商業性,成為了在香港愈發艱難的行業里極為少有的幸存者。他是最晚北上內地的香港大導,也是在北上之后依然保持了自己強烈個人風格的導演。但無奈的是,他的北上之作,大多不被市場認可,在藝術上也未能重現過去的輝煌。杜琪峰與內地的格格不入,從他北上之前的多部電影不得不修改結局才能在內地發行就可見一斑,他作者式的個人表達,總是會與內地的審查機制形成種種不可避免的摩擦。2016年之后,杜琪峰索性退守香港本土。

《毒戰》

大佬杜琪峰北上試水的境遇,或許可被視為香港導演北上發展的一個縮影。離開了自己最熟悉的創作環境與土壤,他們注定無法再拍出過去那樣的電影。一個杜琪峰背后,是更多爾冬升和關錦鵬們的身影。

至于留守香港本土的港片,則只剩下一些中低成本的小制作,其中多為新人導演的作品。這些影片如《淪落人》(2019)、《一念無明》(2016)、《黃金花》(2017)、《幸運是我》(2016)、《29+1》(2016),大多是走溫情路線的市民電影,具備相當的人文關懷,有一些演技出色的老戲骨加持,往往能得到金像獎的提名鼓勵和認可。

《淪落人》

另有一些成色更差的作品,以《點五步》(2016)、《逆流大叔》(2019)為代表,就只能把過去的港人精神當作最后的遮羞布。除了在主題上不斷渲染強調港人的自強與奮斗,內容過于空洞無物。這也讓這些影片高喊的口號,成為了某種爛俗的精神意淫。

無論質量優劣,這些影片總是具有更加鮮明的香港風味和元素,他們存在的最大意義,仿佛就是在強調,港片并未真正“死去”,而是依然在這塊彈丸之地夾縫求存。港片就是港片,它始終有別于合拍片,更有別于香港影人拍攝的內地電影。

電影背后是港人的政治自覺

回顧80年代以來的香港電影,你會發現香港電影背后從來都有一份港人的政治自覺。他們始終把內地視為故鄉,但卻是一個回不去的故鄉,一個在政治和經濟上始終與香港步調不一致的故鄉。他們關心大陸發生的一切,對政治具備相當的敏銳度。他們拍出了像《千言萬語》(1999)這樣直面政治運動的電影,也拍過像《老港正傳》(2007)這樣試圖梳理兩地40年來發展變遷的電影,還有大量像《玻璃之城》(1998)和《藍宇》(2001)這樣在故事背景中隱晦地呈現了政治運動的影片,就連像《金雞》(2002)和《新古惑仔之少年激斗篇》(1998)這樣看上去一點也不嚴肅的電影,也會在電影中對內地重大政治事件投去驚鴻一瞥。

《老港正傳》

但港人似乎又很難窺見內地政治的全貌,多數時候他們對內地政治的關切,是出于面對回歸之后不可避免的變化而產生的擔憂與焦慮情緒。香港出產的大量黑幫片、武俠片、喜劇片和庶民劇,所強調的民間規則和市井氣息,可以被認為是“港人治港”的渴望。他們堅信在這塊特殊的土地上,昔日的輝煌是由他們自己一手創造,也只有他們自己才能真正握緊未來的命運。